社員リレーブログVol.28 古代の制御 クテシビオスの水時計

はじめに

皆さん初めまして、ハードウェア技術本部所属のSです。

社内では、主に制御を専門的に担っています。

今回は「制御」にまつわる小話を皆さんにご披露させていただきたいと思います。

目次

1・制御ってなに?

2・身近な制御

3・フィードバック制御とフィードフォワード制御

4・浮きを使った紀元前の制御

5・最後に

1・制御ってなに?

さて、早速ですが「制御」って何だ?と聞かれると、皆さんはどう答えますか。

「操作すること」や「命令すること」など、答えはいろいろあるでしょうが、カチンとはまる説明はなかなか難しいのではないでしょうか。

試しに国語辞典を開いてみますとこう記載されています。

せい-ぎょ【制御・制馭・制禦】

- 相手をおさえつけて自分の思うままに動かすこと。支配すること。

- 機械などが目的にそって動くように操作・調節すること。

今でこそ単純に「操作すること」としても扱われる言葉ですが、

元来は「何かの動きを押さえつける」というのが重要な要素だったようですね。

2・身近な制御

では「動きを押さえつける」とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか。

まず、身近な例として「蛇口とバケツ」について考えてみましょう。

蛇口を開ければバケツに水が入り、次第に水位が上がっていきます。ちょうどバケツいっぱいまで水を張るには、バケツの水面を見ながら適当なところで蛇口を閉めなければいけません。

そのまま蛇口を開けっ放しにしていれば、バケツの限界を超えて、水が溢れてしまいます。

ここで、蛇口を閉めることによって、水の動きを「押さえつけている」といえるわけです。

この蛇口とバケツの例には、ほかにも「制御」という重要な要素も含まれています。

蛇口を完全に閉めるためには、何度も蛇口を回さなければいけません。

水位が目標まで来たとき、蛇口を回し始めたのでは、水を入れすぎてしまいます。

逆に早めに蛇口を回し始めると、目標の水位まで到達できないかもしれません。

かといって、一滴ずつ水を入れていれば時間がかかりすぎて日が暮れてしまうでしょう。

つまり人間は「目」という『計測機器』を使い、

水位という『制御量』と、流量という『操作量』を測って、

「脳」という『演算装置』を用いて、次の瞬間の最適な『操作量』を導き出します。

そして、ちょうどいいタイミングと速さを計算して蛇口を回し始めるという『制御信号』を出すことにより、

【最短時間でバケツを満杯にする】という制御を行っているといえます。

3・フィードバック制御とフィードフォワード制御

このように「制御対象」や「操作量」を計測し、「制御信号」を常に計算して出力する制御を「フィードバック制御」と呼びます。

しかし、何も水の流量とバケツの容量が、どちらも最初から分かっているならば、常にバケツを見ている必要はありません。蛇口を全開にする時間、蛇口を閉め始めるタイミング、蛇口を閉めるスピードが最適なら、わざわざ水位を見ずともおのずと、バケツは最短で満杯になります。

このように最初から制御信号のフローを決めてしまう制御を「フィードフォワード制御」とよびます。

身近な例でいえば、オーブントースターでの過熱が該当しますね。

このフィードフォワード制御は、「計測」と「計算」というフローが必要ありません。

ただし「外乱」、つまり、外部からの予期しない変化には対応できません。

水の例でいうところの突然の流量の変化などが該当します。

この突発的な状況変化に対応するため、「外乱」を「押さえつける」というのが「フィードバック制御」の肝といえるでしょう。

4・浮きを使った紀元前の制御

フィードバック制御は、まさに「相手の動きを押さえつける」という辞典の文言にピッタリです。

一般的に私たちが「機械制御」と聞いてイメージするのも、このフィードバック制御でしょう。

ここで「常に『制御量』と『操作量』を測定して『制御信号』を計算する必要があるなら、フィードバック制御は『計算機』が登場してからの制御なのか?」と思われた方もいるかもしれません。

しかし、先人達の知恵によりフィードバック制御の先祖といえるものは、紀元前にはすでに存在していたようです。

クテシビオスは、紀元前3世紀にアレキサンドリアという都市で活躍した人で、空気や水を用いた発明を多く残しています。

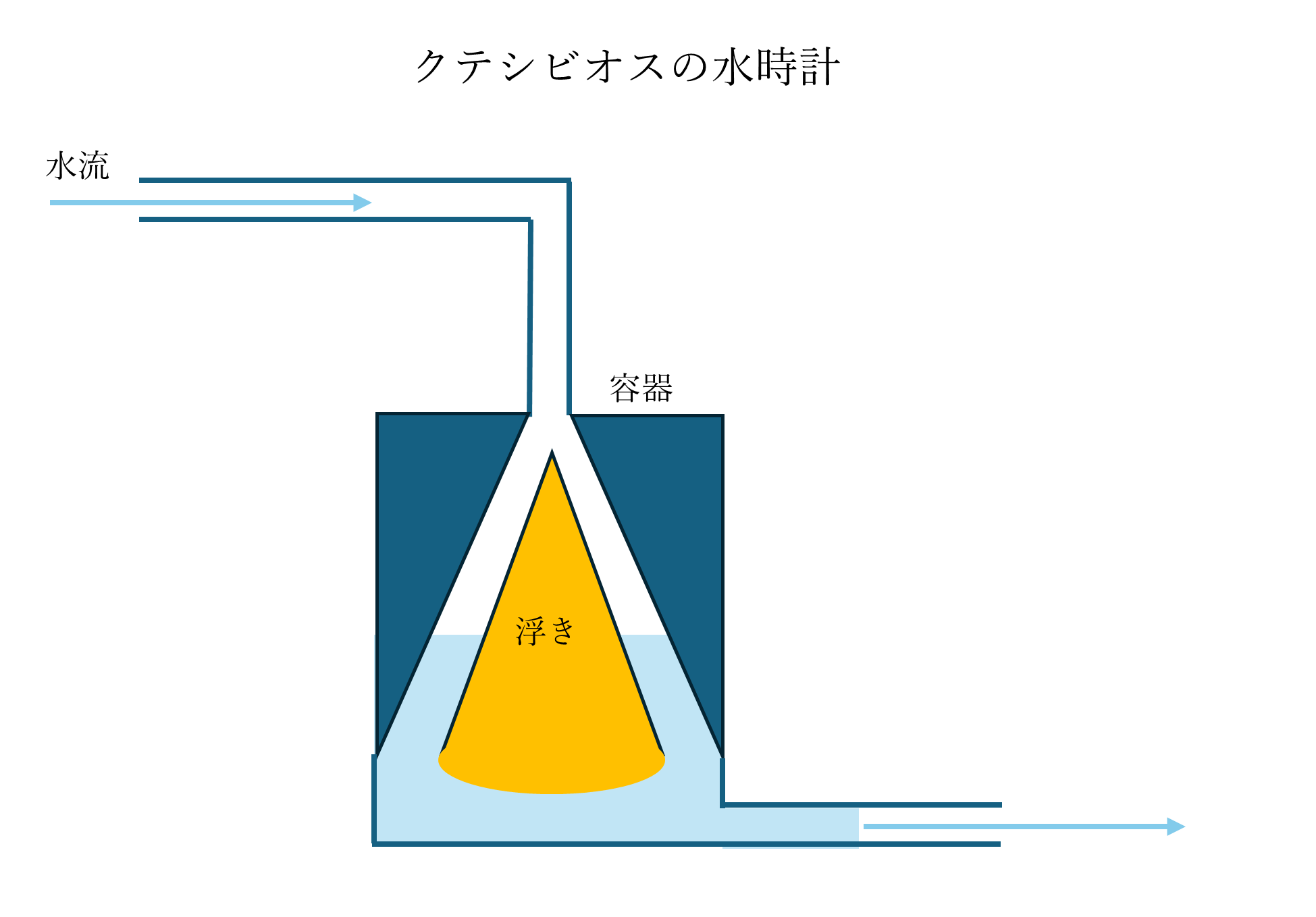

上図は、その発明品の一つ、水時計に流れ込む水の量を一定に保つための「制御装置」です。

水は、この制御装置に通して水時計に流れ込みます。

容器の天井は、円錐形にくりぬかれ、ここにちょうどはまりこむ円錐形の浮きがおかれます。

例えば、源流からの水の流量が何らかの要因で増加し、容器内の水位が上がったとします。

すると、浮きが上がり天井との隙間が狭まり容器に、流れ込む水の流量が減少して水位を下げようとします。

逆に源流からの水の流量が減少し、容器内の水位が下がった場合は浮きが沈むことで、

天井との隙間が広がり、容器に流れ込む水の量が上昇して水位を上げようとします。

つまり、このただの浮き一つで、水位という「制御対象」を計測する『計測装置』、

容器に流れ込む水という「操作量」を計算する『演算装置』、操作量を決定する「制御信号」の『出力装置』を

すべて担い【容器の中の水位を一定に保つ】という「フィードバック制御」を実現したといえます。

この仕組みは、今でも流量制御に用いられ、生きた技術として連綿と受け継がれています。

5・最後に

いかがでしたでしょうか。

常に前へ前へと意識が向きがちな私たち技術者にとって、過去を振りかえる機会はなかなかありませんが、

そこにはいつも閉塞を打ち破る新たな知見に満ち溢れています。

私自身もともと「制御」は専門外ということもあり、過去から最先端まであらゆる情報にさらされながら自身の不勉強を嘆く毎日です。

ちょこっとした雑学記事となりましたが、今回の記事が多少なりとも皆さんの学びとなりえること願っています。

参考文献

北原保雄(編集)(2020)「明鏡国語辞典(第三版)」大修館書店

示村 悦二郎(1990)「自動制御とは何か」コロナ社